Von Bert Fragner, Wien

Als ich vor sechs Jahrzehnten zur Schule ging, war die berühmte „Völkerwanderung“ vor allem als ein römisch-germanisches Phänomen vermittelt worden. Die exotischen Aufreger waren die aus dem Inneren Asiens herangerittenen Hunnen gewesen, ferner die nicht ganz so spektakulären Awaren und schließlich die Magyaren, ein weiteres Reitervolk aus dem nebulösen Osten. Bis heute erregt die Mitteilung Staunen, im westlichen Sibirien fänden sich dem Ungarischen nächstverwandte Sprachen!

Heute nehmen wir allmählich zur Kenntnis, dass die Hauptereignisse der Völkerwanderung irgendwo in den Westgebieten Chinas ihren Ausgang genommen hatten, dass sie zu weiträumigen Migrationen zwischen Innerasien und Indien, Iran, dem Kaukasus und schließlich dem Byzantinischen Reich geführt hatten; Faktoren, die den Untergang des Römischen Reiches befördert hatten, waren demnach eher Randerscheinungen dieser gesamtasiatischen Wanderungsbewegungen gewesen.

Nichtsdestoweniger: „Asien“ ist in unserem „mental-mapping“ immer noch sehr weit entfernt! Das Wort bezeichnete in der Antike zunächst Anatolien, später wuchs der Begriff immer weiter nach Osten. Heute kennen wir Westasien, Süd- und Südost-asien, Ostasien und Zentralasien. „Nordasien“ ist uns weniger bewusst, denn Sibirien wird eher mit Russland assoziiert. Touristischer Fachsprache und amerikanischem Life-Style folgend wird „Asien“ weiter beschränkt: Bei Reiseveranstaltern und auf den Speisekarten der Restaurants ist Asien heute eine südost- bis ostasiatische Angelegenheit! Ein Blick in den Atlas lässt uns eine globale Dimension Asiens kennenlernen: GLOBAL gesehen ist nämlich Europa ein Mini-Anhängsel des asiatischen Kontinents! Deshalb gewöhnen wir uns zunehmend an, von „Eurasien“ zu sprechen – mental widerspricht das allerdings den spontanen Emotionen vieler. In der Sache aber geschieht diese emotionale Distanzierung zu Asien ZU UNRECHT.

Ich versage mir weitere historische Interpretationen zu Asiens Sicht. Lange Zeit waren die asiatischen „Hochkulturen“ (wie man einst zu sagen pflegte) so weit weg von uns, dass Erich Kästner reimen konnte:

„Irrtümer haben ihren Wert, jedoch nur hier und da.

Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika.“

Die Annäherung an Asien erfolgte in den letzten 500 Jahren einseitig und zumeist maritim: Die „christliche Seefahrt“ erschloss sich den Indischen und den Pazifischen Ozean als ihre eigenen aquatischen Territorien, die den asiatischen Reichen kaum zugestanden wurden. Erst Forschungsreisende des späten 19. Jahrhunderts wurden in Innerasien der Spuren uralter Kulturbeziehungen zwischen Pazifik und Mittelmeer gewahr: Der deutsche Geograph Ferdinand von Richthofen prägte den Begriff „Seidenstraße“, als ihm der Umfang der bis dahin unterschätzten historischen Kultur- und Zivilisationsbeziehungen zwischen dem fernen China und dem Mittelmeer von der Antike bis in die Neuzeit bewusst wurde. Er meinte, man müsse nachgerade in historischer Dimension von der Existenz einer „Seidenstraße“ sprechen. Diese hat es als einen richtigen Verkehrsweg oder als ein ausgebautes Netz solcher Wege eigentlich nicht gegeben, Richthofens Wortprägung entspricht durchaus einer metaphorischen Anwandlung. Dennoch hat sich dieser Begriff erfolgreich durchgesetzt. Die Fülle transkultureller Aktivitäten über Jahrtausende hinweg hat Richthofen dazu bewogen, uns diesen Sachverhalt durch die Metapher „Seidenstraße“ zu veranschaulichen.

Das Innere Asiens – eine Drehscheibe der vor- und frühmodernen Kommunikation in der Alten Welt? Noch vor etwa vierzig Jahren wäre für viele eine solche Feststellung unter der Kategorie „starke Übertreibung“ abgespeichert worden. Während des so benannten „kurzen 20. Jahrhunderts“ im Sinne von Eric Hobsbawm, also zwischen 1920 und 1990, war das Kerngebiet Innerasiens so ziemlich das Gegenstück zu einer Drehscheibe, vielmehr war es eine Zone der Verhinderung von Kontakten und Kommunikation!

Vor 1900 haben die beiden Großmächte Russland und England ihre Einflusssphären im kontinentalen Asien in akzeptierter Balance ausgehandelt. 1895 wurden die Grenzen zwischen russisch und britisch beanspruchten Regionen Asiens vertraglich genau definiert. Das führte zur Festlegung der südlichen Grenzen Russlands in Asien; dadurch wurden die heutigen Nordgrenzen Irans und Afghanistans gegen Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan de facto festgelegt, wobei an den Vertragsabschlüssen kaum Vertreter betroffener Länder beteiligt gewesen waren. Der damals dritten Großmacht der Region, dem China der Qing- (Mandschu-) Dynastie, wurde solcherart signalisiert, dass China seine territorialen Regelungen mit Engländern und Russen erst noch auszuhandeln hatte.

1907 wurde die Abgrenzung russischer und britischer Interessen endgültig über ganz Asien ausgedehnt. Die Folgen dauerten bis über die Mitte des 20. Jahrhundert hinaus an: 1904 marschierten englische Truppen in Tibet ein, nachdem sie russischen Expeditionen zuvorgekommen waren. Aus chinesischer Sicht hatten sie dadurch das heute „dauer-aktuell“ gewordene Problem chinesischer Oberhoheit über Tibet angeheizt, und die heutige Mongolei war bis 1945 als Äußere Mongolei als zu China gehörig beansprucht. In Chinas Westen (Xinjiang) dominierten bis 1943 die Sowjets, und nach dem japanischen Zwischenspiel in der Mandschurei um 1930 standen bis in die 1980er Jahre sowjetische gegen chinesische Ansprüche.

Demnach war am Vorabend des Ersten Weltkriegs diese Region wohl ein „hot spot“ der internationalen Machtpolitik gewesen.

Gegen 1930 sah alles ganz anders aus: Die Außengrenzen der Sowjetunion schlossen sich, nach 1945 waren sie undurchlässig. Die nunmehr souveräne Mongolische Volksrepublik wurde de facto als sowjetisches Territorium behandelt. Bis in die 1970er Jahre gab es seitens der sowjetischen Behörden nicht einmal Intourist-Programme für westliche Reisende nach Zentralasien! Die Namen der asiatischen sowjetischen Teilrepubliken waren den Westlern im Wesentlichen fremd, oft unbekannt, sie waren in Zeiten des Kalten Krieges terra incognita.

Erst seit zweieinhalb Jahrzehnten bereisen westliche Touristen in wachsender Unermüdlichkeit vor allem Usbekistan (Samarkand-Buchara-Chiva) und Xinjiang. Die Mongolei ist ein beliebtes Ausflugsziel, alle schwärmen von der unglaublichen Landschaft, Jagdexkursionen erreichen vorzüglich Qirghizistan, Kasachstan und Tadschikistan. Der kontinentale Kern Eurasiens hat seine heutigen politischen Einheiten und deren Grenzen erst unter der Sowjetherrschaft erhalten. Heute sind sie touristisch erschlossene Gebiete, die auch für internationale wirtschaftliche Großunternehmen auf der Suche nach Rohstoffen von wachsendem Interesse sind.

Aus der Beobachtung der letzten 100 bis 300 Jahre bekommen wir kein Bild von der langen Geschichte des binnenkontinentalen Asiens. Also lassen wir uns für eine adäquate Interpretation konkreter Phänomene in diesem Raum auf Langzeit-beobachtungen ein.

Unter frühgeschichtlichen Bedingungen hat sich der innerkontinentale Steppenraum Eurasiens von den heutigen Verhältnissen stark unterschieden. Ein Langzeitphänomen ist der Umstand, dass schon in der Antike die weitflächige Viehzucht- bzw. Weidewirtschaft vorherrschende Lebens- und Wirtschaftsweise in den Steppen war, die vom Nordufer des Schwarzen Meeres bis in die heutige Ostmongolei reichen. Weil Wasser nur begrenzt verfügbar war, dominierte eine extensive, mobile Wirtschaftsweise. Alle umliegenden Gebiete intensiver Landwirtschaft in den Regionen, wo sich im Altertum sesshafte Hochkulturen herausgebildet hatten, haben diesen innerasiatischen Steppenraum von Westen über den Süden bis in den Fernen Osten umrahmt.

Die wandernden und nomadischen Steppenvölker griffen seit frühester Zeit durch Handel mit ihren eigenen Erzeugnissen auf diverse Produkte aus diesen Randgebieten zurück. Das verstärkte ihre eigene Mobilität zwischen der heutigen Ukraine und dem koreanischen Grenzgebiet über ganz Zentralasien hinweg. Die Steppenvölker erwarben schon in früher Zeit von ihnen selbst nicht erzeugte Güter aus Ost- und Südosteuropa, Kleinasien, Iran und Indien und auch China. Dazu zählten frühe Metallurgie, textile Produkte und besonders wichtig: lagerfähiges Getreide! Auf dieser Basis entstanden Lebensspezialisierungen, die auf immer schnellere und weiter-reichende Mobilität abzielten. Unser bequemes historisches Bewusstsein neigt dazu, in den Tiefen der Geschichte immer wieder eher nach Zeugnissen, Quellen und Wirkungen sesshafter und möglichst komplexer Kulturen zu schauen und den oft als „randständig“ verstandenen mobilen Steppenvölkern nur marginale Funktionen zuzuschreiben. Dieses Bild müssen wir radikal ändern.

Der frühzeitige Einsatz von Pferden und Kamelen zusätzlich zur Zucht von Schafen und Ziegen ermöglichte den Hirtenvölkern nicht nur die Erzeugung unmittelbar benötigter Produkte (Leder, Wolle, Fleisch, Milchprodukte), sondern auch den Einsatz von Nutztieren für Lastentransport und für weiträumige Bewegung.

Dafür war der Austausch mit sesshaften Kulturen unmittelbar erforderlich. Selbst beim Einsatz eigener Schmiede musste Metall besorgt werden, und man bedurfte einer Menge von haltbarem Trockenfutter für die mobile Viehhaltung. Denn das sogenannte Reiternomadentum war keineswegs eine urige, naturnahe und spontane Lebensform gewesen – sie bedurfte vielmehr komplexer transkultureller Einbettungen. Viele glauben, Nomadenvölker hätten sich stets in der Nähe, im topographischen Vorfeld der Sesshaften aufgehalten. Dabei folgen wir nur den Vorstellungen eben dieser Sesshaften: Für die Griechen hausten die Skythen (und für die Römer die Sarmaten) in den ukrainischen Steppen nördlich und westlich der Krim, und die Chinesen jammerten über die „Barbaren im Westen“, wenn sie Völker wie die Xiungnu oder die Ruanruan erwähnten. Sie alle konnten nicht wahrnehmen, dass die mobilen Skythen nicht nur in den ukrainischen Steppen, sondern bis über das heutige Kasachstan hinaus auch im Altai präsent waren. Die Ruanruan lebten nicht nur an der Westgrenze Chinas, sie zogen auch als Awaren in Zentraleuropa herum, und die Alanen waren gleichermaßen in der innerasiatischen Steppe und auf der Iberischen Halbinsel daheim. Ihre Nachfahren sind die Osseten im Kaukasus. Die Xiungnu, denen gegenüber China lange Zeit tributpflichtig gewesen war, hausten auch an den Grenzen zu Byzanz und haben sich in das kollektive Gedächtnis Europas als Hunnen eingeschrieben.

Damit hat eben auch der Umstand zu tun, dass die dem Ungarischen am nächsten verwandten Sprachen in Westsibirien zuhause sind. Das reiternomadische Leben war immer eines von „zwei Geschwindigkeiten“: Bewegung auf dem Pferderücken (die viel schnellere „Vorhut“), aber auch die der niedrigen Weidetiere und der Lasten tragenden Kamele (der behäbige „Tross“).

Die Verfügbarkeit von für diese Lebensform unabdingbaren Weide- und Wasser-stellen war durch diese Lebensform sehr ausgedehnt. Angesichts der begrenzten Zahl solcher Stellen waren kriegerische Auseinandersetzungen zwischen einzelnen reiternomadischen Gruppen an der Tagesordnung. Sie lebten keineswegs „im Einklang mit der Natur“, wie uns Romantiker heutzutage glauben machen wollen, sondern in ständiger Auseinandersetzung im Kampf um ihre Lebensvoraussetzungen. Trockenheit im Sommer, extrem harte Winter mit zu lange währender Schneedecke konnten lebensgefährlich sein. Verwandtschaftsbasierte Selbstorganisation in Stämmen war für viele Nomaden die Voraussetzung dafür zu klären, wer im Streit um die besseren Weidegründe zu den jeweiligen „Unseren“ und wer zu den Feinden zählte.

Ökologisch gesehen litt die Steppe an permanenter Überweidung und Überbevölkerung. Deshalb sahen derartige Stämme, Konföderationen und Völker zuweilen in Plünderungen und Zerstörungsfeldzügen gegen die sesshaften Nachbar-völker die einzige Überlebenschance für ihre Gruppen. In langfristiger Perspektive wurden die sesshaften Nachbarn aber gebraucht – darauf habe ich schon hingewiesen. Und: Nicht nur die Nomaden profitierten von den Sesshaften – auch in umgekehrter Richtung floss der gegenseitige Nutzen. Die mobilen Steppenbewohner hatten es nicht nur mit einer Nachbarkultur zu tun, sondern meist mit mehreren. Schon im Altertum herrschte in Innerasien nicht nur ein Zustand gegenseitigen Austauschs zwischen den sesshaften Randzivilisationen und den Nomaden, sondern auch zwischen oft von einander weit entfernten Randvölkern über die innerasiatische Drehscheibe hinweg. Das geschah durch die Vermittlung innerasiatischer Nomadenkulturen sowie durch sekundäre Transporteinrichtungen, etwa durch komplex strukturierte Karawanen-systeme.

Damit waren die kontinentalen Verbindungen innerhalb Asiens und auch die Ausdehnung des Begriffs „Asien“ definiert: Er muss zeitweilig auf erhebliche Teile Russlands, der Ukraine, ja der ganzen Schwarzmeer-Region erweitert werden. Aus kommunikationsgeschichtlicher Sicht ist „Eurasien“ hier ein sehr passender Begriff.

Bis in die Neuzeit können wir die politische Ökonomie dieses eurasischen Systems so beschreiben:

- Mobilität in zwei Geschwindigkeiten, „friedlich“, aber auch militant.

- Begrenzte Verfügbarkeit von Weidegründen und Wasser, also immanente Tendenz zu Kriegen.

- Tribale Ideologie zur Definition rivalisierender Gruppen.

- Umrahmung der innerkontinentalen Steppen durch sesshafte „Hoch“-Kulturen mit intensiver Landwirtschaft; zeitweilige Gefahr des Überschwappens kriegerischer Aktivitäten aus dem Steppenraum auf die sesshaften Nachbarn.

- Kontaktmöglichkeiten von einander weit entfernten sesshaften Kulturen durch Nutzung der innerasiatischen Mobilitätsstrukturen.

Diese Umstände sollen nicht verschleiern, dass alle beteiligten Randzivilisationen auch in der Seefahrt engagiert waren: Vom Persischen Golf, dem Arabischen Meer den Küsten Indiens war der Indische Ozean bis nach Ostafrika navigatorisch dicht erschlossen! Von der Bengalischen See über die Sunda-Inseln, vom Südchinesischen Meer bis nach Japan und Korea dominierte jahrhundertelang chinesische Seefahrt.

Das änderte sich in der frühen Neuzeit mit dem Aufkommen der transozeanischen Seefahrt europäischer Mächte nachhaltig. Sie zementierte den Konkurrenzvorteil europäischer Kolonialmächte für die nächsten vier bis fünf Jahrhunderte.

Vor diesem maritimen kolonialen Eingriff fremder Mächte waren die kontinentalen und maritimen Transport- und Austauschsysteme durch und rund um Asien balanciert und ausgeglichen gewesen. Der indische Historiker Chaudhuri sprach von einer Periode, die er „Asia before Europe“ nannte – als zeitliche Grenze setzte er 1750. Danach wurde Innerasien allmählich zum großen Spielplatz Russlands, und England begann, die maritime Welt Asiens zu dominieren.

Hieraus ergibt sich, dass die Geschichte Asiens vor allem durch das Jahrtausende währende Zusammenspiel der eher statischen Randkulturen mit den dynamischen, beweglichen und auch immer wieder innovatorischen Kräften Zentraleurasiens zu charakterisieren ist. Damit hätten wir Asien aus globalgeschichtlicher Sicht erfasst.

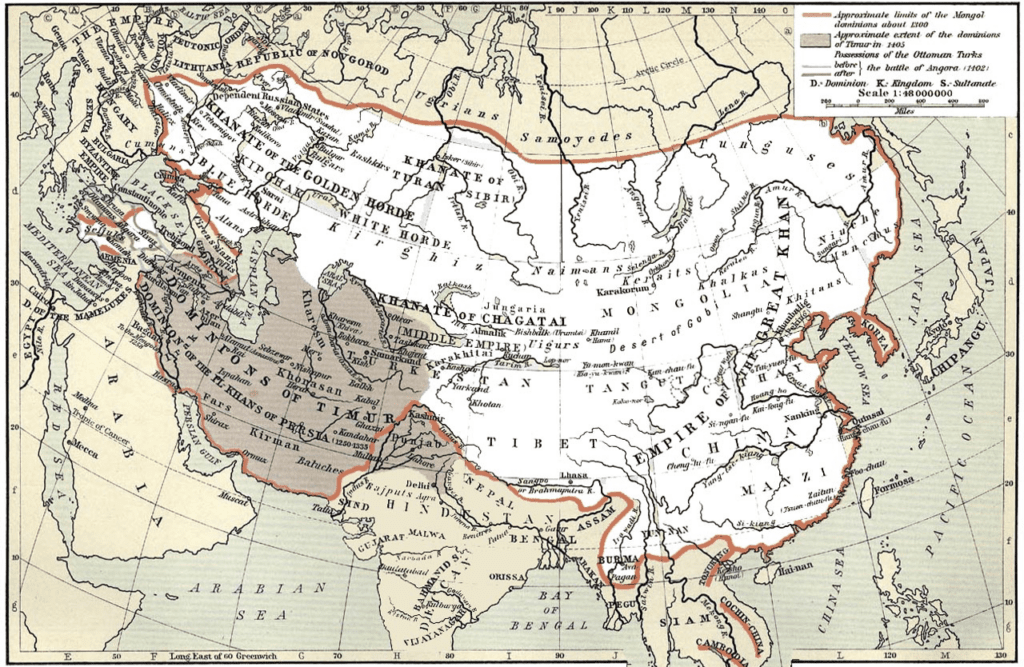

Einen Höhepunkt dieser kommunikativen Vernetzung stellte eine Periode dar, für die wir in unserem abendländischen Geschichtsbild eher schreckliche Reminiszenzen übrig haben: die sogenannte „Mongolenzeit“, die durch die Eroberungszüge Tschinggis-Khans eingeleitet wurde (er starb 1227). Dem ihm folgenden „Mongoli-schen Weltreich“ und noch mehr den aus diesem hervorgegangenen Teilreichen haben wir eine Menge bis heute typischer Phänomene in Eurasien zu verdanken.

Während der „Mongolenzeit“ (13. und 14. Jahrhundert) setzten sich im islamischen Vorderasien administrative Maßnahmen durch, die zum größten Teil aus China stammten. Umfassende Geldreformen stellten das Währungswesen rund um Iran auf chinesische Vorbilder um, das heutige persische Wort für Buchdruck „châp“ ist aus dem chinesischen Wort „chao“ abgeleitet, mit dem die muslimisch-mongolischen Herrscher Persiens den Versuch bezeichneten, Papiergeld nach chinesischem Muster zu drucken.

Umgekehrt wurde Persisch für die mongolischen Herren Chinas und für ihre Nachfahren die Sprache der diplomatischen Kommunikation mit allen westlich gelegenen Ländern. Papst Innozenz IV. erhielt in den 1340er Jahren ein Staatsschreiben des damaligen Großkhans, dessen Originaltext in Mongolisch gehalten war, allerdings begleitet von einer Übersetzung ins Persische. Persisch war auch die Sprache, mit der sich Reisende zwischen Mesopotamien und Beijing erfolgreich verständigen konnten. Territoriale Identitäten, die aus den mongolischen (tschinggisidischen) Herrschaften weit über Asien hinaus hervorgegangen waren, bestehen bis heute: Das Teilreich der „Goldenen Horde“ an der Wolga ist der unmittelbare Vorläufer des bis heute bestehenden Russischen Staates; er war aus eben diesem Teilreich hervorgegangen. Ivan IV. herrschte über ein Reich, das seine Vorgänger direkt von den Mongolen übernommen hatten.

Das iranische Mongolen-Teilreich sollte den territorialen Blueprint dafür abgeben, was seit dem 15. Jahrhundert bis heute allgemein als „Iran“ gilt. Ohne den mongolischen territorialen Identitätsbegriff könnte das Land heutzutage ganz anders aussehen und heißen …

Selbst die Idee davon, was noch heute die territoriale Geschlossenheit Chinas ausmacht, entspricht Qubilai-Khans Vorstellung von China als dem Land „seiner“ Yuan-Dynastie. Die folgenden Dynastien, aber auch die Republik und die heutige Volksrepublik China sind Fortsetzer eben dieses Verwaltungsgebiets – und nicht zu vergessen: „Beijing“ als Hauptstadt folgt dem mongolischen Design Qubilai-Khans!

Erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine „mongoleske“, satirisch anmutende Spekulation: Bis ca. 1240 hatte der Khan der Goldenen Horde, Batu, Ungarn erobert und den ungarischen König Bela IV. bis an die dalmatinische Küste verfolgt. Auf die Nachricht vom Tod des Großkönigs Ögödei in der mongolischen Heimat brach er die Verfolgung Belas ab und verließ Ungarn. 1246 besiegten die Babenberger die Ungarn unter Bela, der Babenberger Herzog Friedrich (der „Streitbare“) fiel an der Leitha. Otakar Přemyšl setzte sich zunächst gegen Bela durch, heiratete Friedrichs Schwester Margarete, fiel aber schließlich dem Kriegsglück des ersten Habsburgers zum Opfer. Jetzt, die verbotene Frage: Was wäre, wenn?

Was wäre, wenn Batu in Ungarn geblieben wäre, den geflohenen Bela überwältigt und an seiner Stelle an der Leitha gekämpft und womöglich gesiegt hätte? Hätte sich Rudolf von Habsburg dann später anstelle von Otakar mit dem Khan der Goldenen Horde messen müssen? Zu wessen Gunsten wäre das ausgegangen? Wie gesagt – eine in der historischen Forschung unangebrachte Spekulation; aber für die österreichische Literatur hätte das vielleicht Folgen gehabt: Hätte Grillparzer seinen „König Ottokar“ umschreiben müssen und womöglich ein Mongolendrama verfasst!?

Scherz beiseite. Dank der transasiatischen Expansion der Mongolen waren im 13. Jahrhundert Regionen und Zivilisationen miteinander in Kontakt geraten, die bis dahin kaum etwas miteinander zu tun hatten. Nicht wenige ihrer Auswirkungen prägen unsere Welt bis heute. Innerhalb einer solchen strukturellen Betrachtung haben die Mongolen einen herausragenden Platz in der Geschichte als Motoren einer frühen Phase der Globalisierung Asiens.

em. o. Prof. Dr. Bert Fragner, geb. 1941, studierte in Wien orientalistische Fächer, Slawistik und – so hieß das damals(!) – „Völkerkunde“. Nach Studienaufenthalt an der Universität Teheran 1964/65 war er vier Jahre lang Organisator des Deutschunterrichts an einer iranisch-österreichischen Berufschule in Teheran. 1970 folgte die Promotion an der Universität Wien mit einer historischen Untersuchung über die Stadt Hamadan (Fächer: Turkologie und Islamwissenschaft, Iranistik).

1970-1985 Arbeit am Orientalischen Seminar der Univ. Freiburg. 1977 Habilitation in Freiburg für das Fach Islamwissenschaft, darauf Forschungs- und Gastlektorenaufenthalte in Iran, Libanon, an der Universität Bern etc., sowie 1994, 1997 und 2001 an der Universität Taschkent und am dortigen Biruni-Institut. Einer ordentlichen Professur am Institut für Iranistik der FU Berlin (1985-1989) folgte der Ruf an die Universität Bamberg, wo er den Lehrstuhl für Iranistik gründete und leitete. 2003 erfolgte die Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ein Forschungsinstitut für Iranistik zu gründen, das er bis Ende 2009 leitete.

Seine Forschungsschwerpunkte sind Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des vor- und frühmodernen Iran, Sozial- und Kulturgeschichte Irans, Afghanistans, des islamischen Indien und insbesondere Zentralasiens – Letzteres vor allem in frühmoderner und moderner Zeit.